1、全球位移传感器技术区域竞争格局

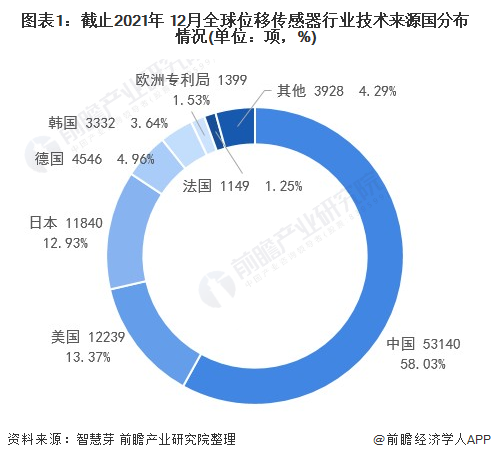

(1)技术来源国分布:中国占比超过全球一半

目前,全球位移传感器第一大技术来源国为中国,位移传感器专利申请量占全球位移传感器专利总申请量的58.03%;其次是世美国,位移传感器专利申请量占全球位移传感器专利总申请量的13.37%。专利申请量与排名第一的中国专利申请量差距较大。

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

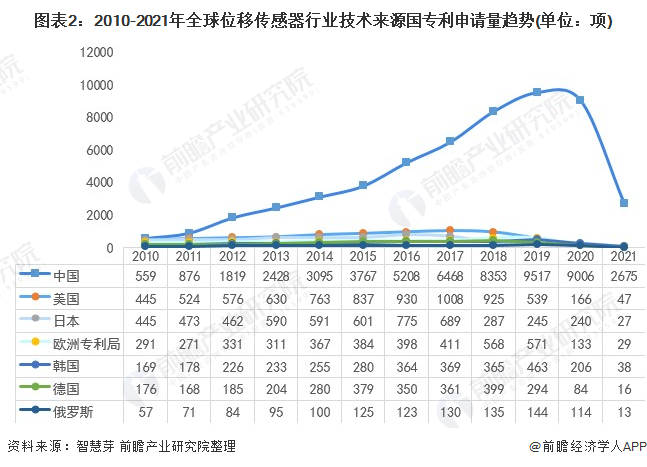

(2)专利申请趋势:中国绝对领先

从趋势上看,2010-2021年,中国位移传感器专利申请数量绝对领先,2020年,中国位移传感器专利申请量为9006项,第二位为日本位移传感器专利申请量240项,值得注意的是2020年之前,美国位移传感器专利申请数量均领先于日本,2020年之后被日本反超。2021年前 12月,美国位移传感器专利申请量重回第二名位置。

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

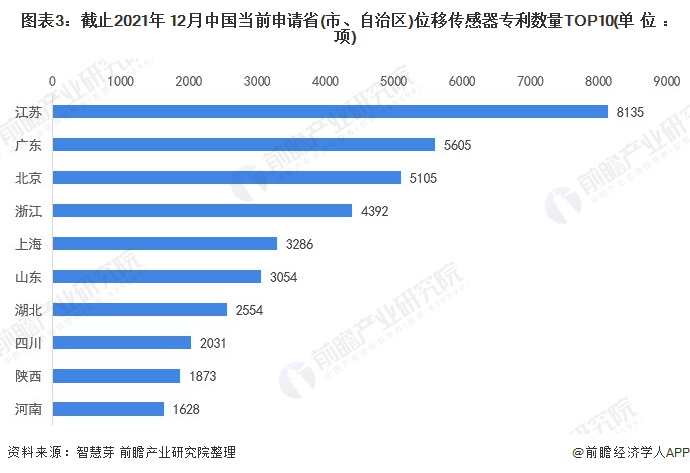

(3)中国区域专利申请分布:江苏最多

中国方面,江苏为中国当前申请位移传感器专利数量最多的省份,累计当前位移传感器专利申请数量高达8135项。其次广东、北京当前申请位移传感器专利数量均超过5000项。中国当前申请省(市、自治区)位移传感器专利数量排名前十的省份还有浙江、上海、山东、湖北、陕西、四川和河南。

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

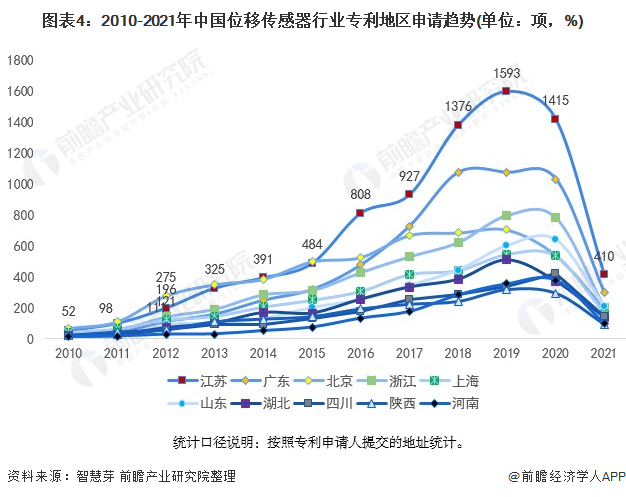

趋势方面,2015年起,江苏省位移传感器专利申请量超过广东省,之后一直领先全国各省市,其次,位于各省市第二位排名。其他地区北京、浙江、上海、山东、湖北、陕西、四川和安徽等位移传感器专利申请趋势整体差距不大。

2、全球位移传感器技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度不高,CR10波动下降

2010-2020年,全球位移传感器专利申请人CR10呈现波动下降趋势,由2010年的8.57%波动下降至2021的3.12%,2021年有所反弹,整体来看,全球位移传感器专利申请人集中度不高。

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

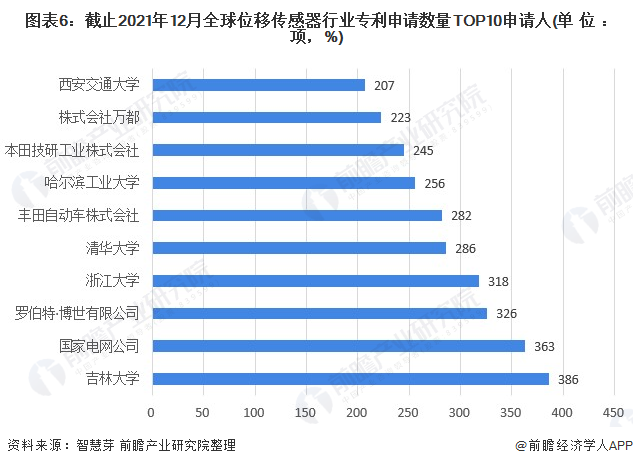

(2)TOP10专利申请人 总量及趋势:吉林大学夺冠

全球位移传感器行业专利申请数量TOP10申请人分别是吉林大学、国家电网公司、罗伯特·博世有限公司、浙江大学、清华大学、丰田自动车株式会社、哈尔滨工业大学、本田技研工业株式会社、株式会社万都、西安交通大学。

其中,吉林大学位移传感器专利申请数量最多,为386项。国家电网公司排名第二,其位移传感器专利申请数量为363项。

注:未剔除联合申请数量。

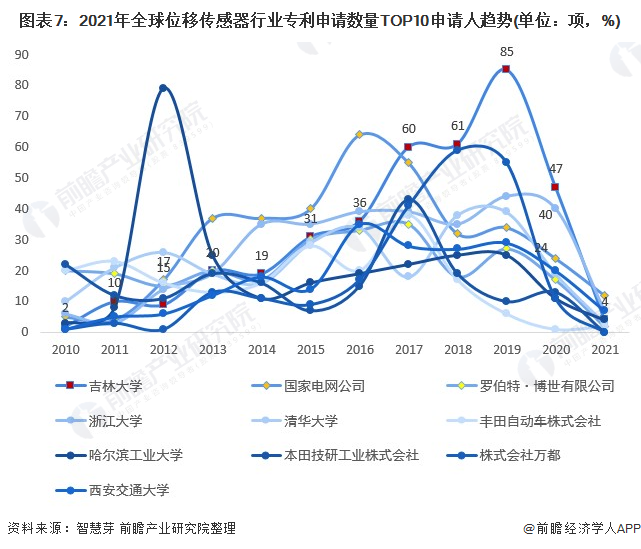

趋势方面,2010-2020年,全球前十大位移传感器专利申请人申请的位移传感器专利数竞争激烈,直到2018年,吉林大学开始崭露头角,2020吉林大学位移传感器专利申请量达到47项,比排名第二的清华大学的位移传感器专利申请量多7项。

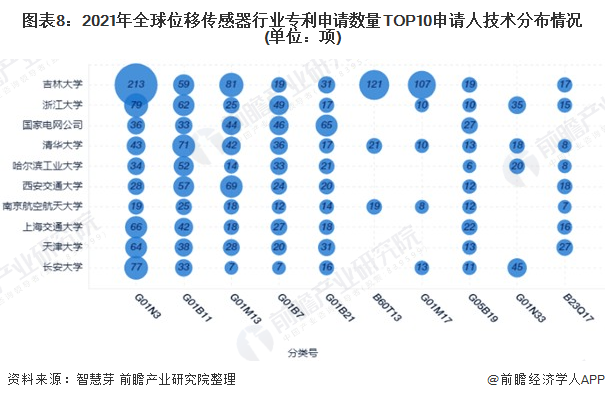

专利技术分布:G01N3细分领域布局较多

目前,全球位移传感器行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在G01N3细分领域,其中全球位移传感器专利申请量第一的吉林大学在该细分领域专利申请量达到213项。

(3)市场价值最高专利的申请人:高价值专利均为外企

全球位移传感器市场价值最高TOP10专利中,主要为国外企业,排名前列的价值专利有均为外企,伊西康内外科公司的“外科器械系统(备选)和机械连接系统,用于双回转传动轴手术器械”专利价值最高,为1205万美元。

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

- 关键词:位移传感器 技术 竞争格局

- 浏览量:8214

- 来 源:前瞻产业研究院

- 编辑:仪器仪表WXF

- 声明:凡本网注明" 来源:仪商网"的所有作品,版权均属于仪商网,未经本网授权不得转载、摘编使用。

经本网授权使用,并注明"来源:仪商网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

本网转载并注明自其它来源的作品,归原版权所有人所有。目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如有作品的内容、版权以及其它问题的,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

本网转载自其它媒体或授权刊载,如有作品内容、版权以及其它问题的,请联系我们。相关合作、投稿、转载授权等事宜,请联系本网。

QQ:2268148259、3050252122。 -

-

持续走高,多股涨停,这一领域的传感器应用大有可为!市场分析|2023-12-29

持续走高,多股涨停,这一领域的传感器应用大有可为!市场分析|2023-12-29 -

2022年全球位移传感器行业技术竞争格局市场数据|2021-12-20

2022年全球位移传感器行业技术竞争格局市场数据|2021-12-20 -

阿美特克2020年第四季度销售额12亿美元,同比下降8%市场数据|2021-03-09

阿美特克2020年第四季度销售额12亿美元,同比下降8%市场数据|2021-03-09 -

医用传感器市场:研发有挑战,应用大有可为市场分析|2020-09-23

医用传感器市场:研发有挑战,应用大有可为市场分析|2020-09-23 -

欧美篇:盘点世界级工业传感器制造商行业资本|2016-05-30

欧美篇:盘点世界级工业传感器制造商行业资本|2016-05-30 -

日韩篇:主流工业传感器制造商有哪些行业资本|2016-05-30

日韩篇:主流工业传感器制造商有哪些行业资本|2016-05-30 -

航天事业发展关系大国崛起 航天仪器发展未来前瞻行业前瞻|2016-03-14

航天事业发展关系大国崛起 航天仪器发展未来前瞻行业前瞻|2016-03-14 -

拉动车用传感器市场的“三驾马车”市场分析|2015-10-14

拉动车用传感器市场的“三驾马车”市场分析|2015-10-14 -

感应和位移传感器市场占有率攀升市场分析|2015-10-10

感应和位移传感器市场占有率攀升市场分析|2015-10-10 -

感应和位移传感器将迎来市场的大爆发市场分析|2015-09-30

感应和位移传感器将迎来市场的大爆发市场分析|2015-09-30