作者:朱汉斌

近日,暨南大学物理与光电工程学院(理工学院)研究员丁伟/汪滢莹团队与中国船舶集团第七〇七研究所研究员赵小明/罗巍/李茂春团队展开深度合作,在高精度空芯光纤陀螺领域取得重大进展。相关成果发表于《自然-通讯》(Nature Communications)。

“我们成功研制出全球首个导航级精度空芯光纤陀螺,其零偏不稳定性达到0.0017°/h,较现有记录降低了近30倍,样机连续稳定运行超185小时。”论文共同通讯作者丁伟对《中国科学报》表示,该里程碑式成果标志着我国在空芯光纤陀螺技术领域实现了从理论创新到工程应用研究的完整跨越,为全球惯性导航技术发展镌刻下鲜明的中国印记。

空芯光纤IFOG的基本结构与实验数据。研究团队供图

惯性导航技术通过使用惯性传感器(加速度计与陀螺仪)来测量运动体的加速度与角速度,进而可推算出位置、速度和姿态等状态信息。该技术不依赖于卫星等外部参考信号,被誉为军民领域的“工业明珠”技术。角速度传感器是整个惯性导航系统的关键部件。

与其他陀螺仪相比,光纤陀螺仪凭借全固态、启动快、不受加速度影响、动态范围大、结构紧凑、输出数字化等优势,是最具市场应用前景的角速度传感器,能够满足从消费级、战术级、导航级到战略级的全精度需求。其中,干涉型光纤陀螺仪是目前最成功的商用光纤传感器,预计到2033年全球市场规模将突破36亿美元。然而受制于较高的技术门槛,该市场主要由美国、法国、中国、以色列、日本和德国等少数国家主导。

尽管干涉型光纤陀螺仪技术已取得显著进步,但传统实芯光纤由于材料(二氧化硅玻璃)对温度、磁场、强光和辐射等环境因素的敏感性,系统需依赖复杂的防护与补偿机制,导致成本高、能耗大。因此,自1970年代以来,研究者们不断寻求环境适应性更强的替代技术,主要形成了谐振式光纤陀螺与空芯光纤陀螺两条路线。然而,这两种方案均面临重大工程技术挑战,尚未从根本上解决干涉型光纤陀螺仪自1970年代以来面临的问题。

自2006年空芯光纤陀螺概念提出以来(仅比空芯光纤通信晚一年),该领域逐渐成为研究热点。尽管空气纤芯具有优异的环境适应性,但早期空芯光纤存在的模式杂散、背向散射和偏振串扰等技术瓶颈,长期制约了其高精度测量性能的实现。值得注意的是,空芯光纤通信技术已实现规模化应用,而空芯光纤陀螺的实用化进程仍显滞后。

研究团队在我国空芯光纤通信发展过程中做出过多项关键贡献,见证了空芯光纤通信技术从实验室走向应用的完整过程。团队成员敏锐地意识到,空芯光纤陀螺仪正处于从技术验证迈向实际应用的关键阶段。此次研究通过一系列创新,实现了两大技术跨越:一是,精度突破:首次将空芯光纤陀螺仪提升至导航级精度(0.001°/h量级);二是,环境稳定性:温度灵敏度较实芯光纤陀螺仪降低了一个数量级。这些突破为新一代高精度惯性导航系统的发展奠定了坚实的技术基础。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-58381-6

- 关键词:光纤陀螺仪

- 浏览量:2391

- 来 源:中国科学报

- 编辑:清风

- 声明:凡本网注明" 来源:仪商网"的所有作品,版权均属于仪商网,未经本网授权不得转载、摘编使用。

经本网授权使用,并注明"来源:仪商网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

本网转载并注明自其它来源的作品,归原版权所有人所有。目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如有作品的内容、版权以及其它问题的,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

本网转载自其它媒体或授权刊载,如有作品内容、版权以及其它问题的,请联系我们。相关合作、投稿、转载授权等事宜,请联系本网。

QQ:2268148259、3050252122。 -

-

科学家研制出全球首个导航级精度空芯光纤陀螺前沿科技|2025-04-22

科学家研制出全球首个导航级精度空芯光纤陀螺前沿科技|2025-04-22 -

新型光学频域反射仪反向散射较传统光纤低万倍前沿科技|2021-02-22

新型光学频域反射仪反向散射较传统光纤低万倍前沿科技|2021-02-22 -

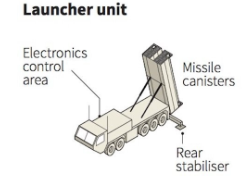

萨德“拦截”探测详解,到底“监测”什么?产品应用|2018-01-09

萨德“拦截”探测详解,到底“监测”什么?产品应用|2018-01-09 -

东南大学研发新型传感系统,手机秒变高灵敏气体检测仪前沿科技|2025-07-21

东南大学研发新型传感系统,手机秒变高灵敏气体检测仪前沿科技|2025-07-21 -

上海微系统所开发出纳米限制结构相变存储器,实现可量产相变存储器千亿次擦写寿命前沿科技|2025-07-03

上海微系统所开发出纳米限制结构相变存储器,实现可量产相变存储器千亿次擦写寿命前沿科技|2025-07-03 -

中国科大团队在近红外可视领域取得重要突破前沿科技|2025-06-25

中国科大团队在近红外可视领域取得重要突破前沿科技|2025-06-25 -

我国在高性能红外探测材料制备方面取得突破,成功打破国外垄断前沿科技|2025-06-17

我国在高性能红外探测材料制备方面取得突破,成功打破国外垄断前沿科技|2025-06-17 -

示波器:前沿科技赋能,开启测试测量新时代前沿科技|2025-06-12

示波器:前沿科技赋能,开启测试测量新时代前沿科技|2025-06-12 -

南京大学等在超弱红外光探测方面获进展,重新定义光电探测器灵敏度标准前沿科技|2025-06-11

南京大学等在超弱红外光探测方面获进展,重新定义光电探测器灵敏度标准前沿科技|2025-06-11 -

赛途申请基于温度补偿的压敏电阻压力表测量系统专利前沿科技|2025-05-09

赛途申请基于温度补偿的压敏电阻压力表测量系统专利前沿科技|2025-05-09 -

美国开发出新型量子传感器,提升粒子探测时空精度前沿科技|2025-05-07

美国开发出新型量子传感器,提升粒子探测时空精度前沿科技|2025-05-07 -

科学家研制出全球首个导航级精度空芯光纤陀螺前沿科技|2025-04-22

科学家研制出全球首个导航级精度空芯光纤陀螺前沿科技|2025-04-22 -

鼎阳矢量网络分析仪:多维度创新引领射频测量新高度前沿科技|2025-04-07

鼎阳矢量网络分析仪:多维度创新引领射频测量新高度前沿科技|2025-04-07