近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所相变存储器研究团队基于12英寸集成工艺开发出一种纳米限制结构相变存储器。该团队通过优化器件集成工艺,在12英寸晶圆上制备出嵌入式纳米加热电极,实现了超过1.0×10¹¹次的器件循环擦写次数,较传统器件结构提升1000倍,刷新了蘑菇型结构相变存储器的循环擦写记录,相关研究成果发表于Nature Communications (https://doi.org/10.1038/s41467-025-60644-1)。

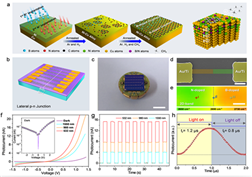

该研究通过在相变材料层中引入嵌入式纳米加热电极,构建了新型纳米限制型存储单元,有效提升了器件能效。器件的有限元仿真与透射电子显微镜分析结果表明,有效相变区域范围迁移至相变材料层内部,完全被相变材料包裹,避免了循环擦写过程中因孔洞形成导致的器件失效(图1)。

图1 (a)纳米限制结构存储单元的透射电子显微镜截面图;(b)单个存储单元的透射电子显微镜截面图;(c)相变存储单元有限元模拟的温度分布结果

研究团队对纳米限制结构的相变存储单元开展了大规模的循环擦写实验。结果表明,该结构在较低能量的电学脉冲下依然保持一个数量级以上的电阻差异,并实现超过1.0×10¹¹次的可靠擦写寿命(图2),相较于传统蘑菇型结构提升近1000倍,刷新了基于传统蘑菇型结构的相变存储器的擦写寿命纪录。

图2 采用纳米限制结构的相变存储器实现超过1.1×10¹¹次的写入寿命

扫描透射电子显微镜和电子能量损失谱分析结果显示器件操作过程中的过编程效应会加速碳元素在相变材料层内部的团聚。偏析的碳元素会不断挤压有效相变区域,最终导致有效相变区域发生溃缩,造成器件的不可逆失效。该研究提出的纳米限制型结构通过降低脉冲能量,有效避免了过编程效应,实现了循环擦写过程中相变区域微观结构的稳定性与组分均匀性(图3)。

图3. 纳米限制型结构相变存储器的电子能量损失谱分析结果

纳米限制型结构通过将有效相变区域移至相变材料层内部,避免了界面空洞问题,提高了加热效率并减少了过编程效应,从而实现器件长久稳定的循环擦写特性。纳米限制型结构采用物理气相沉积方法制造,不仅避免了原子层沉积工艺可能带来的污染问题和成本问题,还具备更灵活的材料筛选和更高的制造效率,有利于大规模集成和性能迭代优化。论文审稿人特别肯定该研究揭示了一种完全不同于通常认为的“孔洞缺陷”的器件失效机制,认为本论文提出的因掺杂元素偏析导致有效相变区域溃缩的器件失效机制在提升相变存储器循环擦写寿命方面具有重要研究价值。

该工作有望应用于高可靠嵌入式存储、车规级电子系统和AI边缘计算芯片中,为下一代低功耗、长寿命非易失存储器件的规模化应用奠定基础。论文第一作者为上海微系统所博士研究生郑加,通讯作者为周夕淋研究员与宋志棠研究员。该研究工作得到国家重点研发计划等项目的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60644-1

- 关键词:上海微系统所 存储器

- 浏览量:51

- 来 源:上海微系统所

- 编辑:清风

- 声明:凡本网注明" 来源:仪商网"的所有作品,版权均属于仪商网,未经本网授权不得转载、摘编使用。

经本网授权使用,并注明"来源:仪商网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

本网转载并注明自其它来源的作品,归原版权所有人所有。目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如有作品的内容、版权以及其它问题的,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

本网转载自其它媒体或授权刊载,如有作品内容、版权以及其它问题的,请联系我们。相关合作、投稿、转载授权等事宜,请联系本网。

QQ:2268148259、3050252122。 -

-

上海微系统所开发出纳米限制结构相变存储器,实现可量产相变存储器千亿次擦写寿命前沿科技|2025-07-03

上海微系统所开发出纳米限制结构相变存储器,实现可量产相变存储器千亿次擦写寿命前沿科技|2025-07-03 -

上海微系统所:研制出微型高精度集成钻石量子电流传感器前沿科技|2023-10-09

上海微系统所:研制出微型高精度集成钻石量子电流传感器前沿科技|2023-10-09 -

上海微系统所微型光电一体化集成钻石量子磁传感器取得进展前沿科技|2022-05-11

上海微系统所微型光电一体化集成钻石量子磁传感器取得进展前沿科技|2022-05-11 -

上海微系统所实现硅基布洛赫表面波调制的显微光谱测量方法前沿科技|2021-12-25

上海微系统所实现硅基布洛赫表面波调制的显微光谱测量方法前沿科技|2021-12-25 -

中科院上海微系统所在5G射频滤波器研究方面取得重要进展前沿科技|2020-12-22

中科院上海微系统所在5G射频滤波器研究方面取得重要进展前沿科技|2020-12-22 -

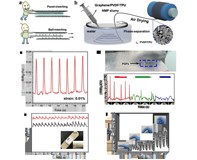

石墨烯基可穿戴纤维传感器新进展 可实时监测眼球转动前沿科技|2019-08-23

石墨烯基可穿戴纤维传感器新进展 可实时监测眼球转动前沿科技|2019-08-23 -

石墨烯p-n异质结构建及其光电探测研究获进展前沿科技|2018-12-14

石墨烯p-n异质结构建及其光电探测研究获进展前沿科技|2018-12-14 -

详解毫米波芯片及技术应用优势产品应用|2017-05-26

详解毫米波芯片及技术应用优势产品应用|2017-05-26 -

传感器技术在轨道交通中的应用交通安全|2015-07-28

传感器技术在轨道交通中的应用交通安全|2015-07-28